Hora va siendo de despedirnos de Loyola. Y qué mejor día que hoy.

Quiero recordar que la ocasión para estas reflexiones ha sido la lectura de una nueva biografía de Ignacio por E. García Herrán. La más completa leída por mí hasta ahora era la del padre Ricardo García-Villoslada, calificada por muchos de ‘definitiva’.

Se abusa de este adjetivo. Uno de los puntos positivos de García Herrán ha sido demostrarme que el San Ignacio del docto jesuita será documentado, monumental, lo que se quiera… menos «definitivo».

Y lo celebro, porque hasta ahora todos los Ignacios de Loyola que he conocido, por escrito, de palabra o en imagen, me resultaban repelentes. Desde ahora, gracias a García Herrán, conozco a otro san Ignacio, que no tiene por qué caerme bien, pero al menos se entrevé a un ser humano.

Sea, pues, esta última entrada un homenaje al hombre que nunca me interesó gran cosa, mientras me lo mostraron encubierto bajo su máscara de santidad propagandística. Tampoco este Ignacio nuevo es ‘definitivo’, pero sí interesante, y espero conocerle mejor.

Las jornadas del ‘Peregrino’. 2. La jornada de Jerusalén

Al Peregrino, Manresa le ha pintado bien. No es todavía un hombre cuerdo, ni siquiera equilibrado, pero se asea y no es un neurasténico roído de escrúpulos.

Sus nuevas manías no son tan chocantes. A sus íñigas, en privado o en grupo, las habla despacio y en voz muy baja, «como en secreto». Y ahora le ha dado por tratar a todo el mundo de ‘vos’; que entonces era como tutear, ya que el ‘tú’ apenas se empleaba más que hablando uno consigo mismo, o desde los púlpitos, para apostrofar al Demonio.

Otra seña de normalidad es que, ahora que todo el mundo le conoce, ya no afecta hacerse el desconocido. Al contrario, vuelve a manejar y ampliar su trama prodigiosa de relaciones humanas, tan necesaria para sus fines. Distinto es que le disguste el que la gente diga de él «grandes cosas», habladurías y exageraciones. Discreción: he ahí su divisa para en adelante.

Desde su partida de Loyola, aun caminando a tientas, tiene claro que su futuro pasa por Jerusalén. «Tan antigua como la conversión en Loyola es la orientación palestinense en los planes ignacianos», escribió el jesuita Pedro de Leturia [1].

La jornada de Jerusalén tuvo para Ignacio una trascendencia que todo el mundo reconoce, empezando por él mismo. A ella dedicó el 15 % de su Autobiografía, y el topónimo Jerusalén es el más repetido, junto con Venecia: 25 veces; 2 más que Roma.

Por cierto, Venecia es la estación de partida para ambas jornadas, la de Jerusalén y la de Roma. De hecho, la marcha definitiva sobre Roma será el sucedáneo o sustitutivo de una Jerusalén que Ignacio no pudo conquistar. «En Roma te seré propicio», es la promesa que la tradición jesuítica puso en boca de Jesucristo, en una de sus apariciones a Loyola.

Pero, volviendo a Jerusalén, hay algo que los biógrafos de Loyola (digo, los que conozco) no han descifrado del todo: ¿qué objetivo tenía exactamente aquella jornada a la Tierra Santa?

Las últimas décadas del siglo XV, que culminan en la Conquista de Granada y Descubrimiento de América, elevaron la tensión escatológica. España respiraba un aura profético-milenarista de cruzada y restauración definitiva del Reino de Jerusalén, con el Santo Sepulcro en manos cristianas para siempre.

Circulan profecías sobre esta reconquista oriental por los Reyes Católicos. Ya en 1489, cuando el sitio de Baza, el maestro de capilla Juan de Anchieta musicó un romance alusivo al Santo Sepulcro recuperado por Fernando e Isabel [2].

También Colón, para su empresa, se inspiró en aquellas fantasías.

«Nada les queda por hacer a VV. MM., como no sea la reconquista del Sepulcro Santo de Jerusalén», dice el viajero alemán Tomás Münzer ante los Reyes, en la audiencia de Madrid (24 de enero 1495) [3].

Muerta la reina, Fernando el Católico se confirma en ello (visita a Valladolid, 1509), máxime cuando se lo profetiza la Beata del Barco (1515): el rey no morirá sin haber ganado Jerusalén, de la que era nominalmente Rey titular desde 1505.

Todo apunta a que Loyola anduvo tocado de estas aprensiones. Tras su ‘conversión’ no hizo mucho secreto de su proyecto de peregrinación a Tierra Santa, aunque no se prodigó en detalles, ni tampoco parece que se había impuesto plazo. De hecho, Manresa le entretuvo en su iniciación al alumbradismo y le van entrando ganas de estudiar.

Fue el notición de la caída de Rodas (Navidad de 1522) lo que puso a Ignacio en urgencia de cumplir sus proyectos respecto a la Tierra Santa. Fue como despertar de un sueño. Íñigo vuelve a ser el hombre de los contactos personales y las influencias. ¡Este año, en Jerusalén!

Pero ¡ah!, surge un extremo nunca explicado de forma convincente: aunque el Peregrino recibe instancias e invitaciones para hacerse acompañar por otras personas que puedan serle de ayuda, él las rechaza. Claro que no irá solo: los peregrinos del verano de 1523 fueron 21 en total. Pero el viaje lo hizo a título individual, en solitario.

Ya en Jerusalén, nueva sorpresa. El Peregrino guipuzcoano –que por cierto, no se hospeda en el albergue con los demás peregrinos, sino en el convento franciscano de Monte Sión– revela al padre guardián que su propósito es quedarse en Tierra Santa.

Al guardián se le ponen los pelos de punta. Máxime porque tiene noticia de la conducta algo extraña de su huésped, con escapadas por su cuenta y riesgo, poniendo en peligro a toda la colonia cristiana. Y como el Peregrino porfía, el fraile no tiene más remedio que decirle cómo hay bulas papales que lo prohiben bajo excomunión, y que si quiere verlas. No hay para qué, si además están en latín.

Así se frustró el primer proyecto grandioso de Loyola. Grandioso digo, porque no me entra en la cabeza que su idea era imitar a un san Alejo, viviendo el resto de sus días como simple devoto del Santo Sepulcro. Ni siquiera como un auxiliar hospitalero y guía de peregrinos, qué va. Eso no era hacer «grandes cosas». Y Loyola jamás renunció a sus grandes cosas, a ser el pasmo del mundo.

Sé que estoy especulando, novelando tal vez; pero como lo pienso lo escribo. A mí no me extrañaría que al guipuzcoano disfrazado de peregrino le hirviese en la cabeza la gran aventura de convertirse en el super espía destinado por la Providencia para minar y hacer saltar el Imperio Otomano. Sería genial. Como deben ser las locuras: a lo grande.

De lo heroico a lo picaresco: otra aventura del Quijote-Ignacio

Para no terminar este homenaje a san Ignacio con una elucubración subjetiva, lo haré copiando al pie de la letra, con las ipsissima verba del santo, el episodio inaugural de su primer desembarco en Italia. Es un relato que no desentonaría entre lo mejor de la literatura picaresca. Pero no es novela. Está tomado de la Autobiografía, nn. 38-39.

El Peregrino había cubierto el pasaje Barcelona-Gaeta, viento en popa y con mar gruesa, en solos 5 días. Pues bien:

«Como desembarcó, comenzó a caminar para Roma.

De aquellos que venían en la nave, se le juntaron en compañía una madre con una hija que traía en hábitos de muchacho, y otro mozo. Estos le seguían, porque también mendicaban.

Llegados a una casería, hallaron un grande fuego, y muchos soldados a él. Los cuales les dieron de comer, y les daban mucho vino, invitándolos, de manera que parecía que tuviesen intento de escallentalles.

Después los apartaron; poniendo la madre y la hija arriba en una cámara, y el pelegrino con el mozo en un establo.

Mas cuando vino la media noche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos; y, levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo en el patio muy llorosas, lamentándose que las querían forzar.

A él le vino con esto un ímpetu tan grande, que empezó a gritar, diciendo: “¿Esto se ha de sufrir?”, y semejantes quejas. Las cuales decía con tanta eficacia, que quedaron espantados todos los de la casa, sin que ninguno le hiciese mal ninguno. El mozo había ya huído, y todos tres empezaron a caminar así de noche.

Y llegados a una ciudad que estaba cerca, la hallaron cerrada; y no pudiendo entrar, pasaron todos tres aquella noche en una iglesia que allí estaba, llovida.

A la mañana no les quisieron abrir la ciudad; y por de fuera no hallaban limosna, aunque fueron a un castillo que parecía cerca de alli. En el cual el pelegrino se halló flaco, así del trabajo de la mar, como de lo demás etc. Y no pudiendo más caminar, se quedó allí; y la madre y la hija se fueron hacia Roma.

Aquel día salieron de la ciudad mucha gente. Y sabiendo que venía allí la Señora de la tierra, se le puso delante, diciéndole que de sola flaqueza estaba enfermo; que le pedía le dejase entrar en la ciudad para buscar algún remedio.

Ella lo concedió fácilmente. Y empezando a mendigar por la ciudad, halló muchos cuatrines. Y rehaciéndose allí dos días, tornó a proseguir su camino, y llegó a Roma el domingo de ramos.»

¿Qué señora era aquella que entendía el castellano? Porque a buen seguro, Íñigo no le hablaría en vizcaíno, la única otra lengua que conocía.

Heinrich Böhmer, historiador protestante de la Compañía (1914), pensó en la española Juana de Aragón, señora de Paliano, como consorte de Ascanio Colonna. Pero los autores jesuitas prefieren a la condesa Beatriz de Appiani, mujer de Vespasiano Colonna, gobernador de Fondi como feudatario del rey de España, la cual sabía español. En cualquier caso, se ve que Loyola está en todo y no da puntada sin hilo.

Fondi está a sólo 20 km de Gaeta. Y ya puestos a contar historias, conozcamos una de Fondi, ocurrida once años después.

Para entonces la Appiani había muerto (1525), y Vespasiano Colonna se había vuelto a casar (1526) con la jovencísima, bellísima y cultísima Julia Gonzaga (1513-1566). Boda desigual, por el contraste de la chiquilla del brazo de un cuarentón cojo, deforme e iletrado.

Seis años después, el pirata berberisco Barbarroja ve la oportunidad de saquear Fondi. Y por ganar puntos ante Solimán el Magnífico (1520-1566), raptará a Julia y se la regalará con destino al nuevo harén del Topkapi, en Estambul.

Pero cuando el pirata entra en Fondi, Julia se ha escapado. Furioso por el desplante, Barbarroja pega fuego a la ciudad. Era jueves y 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, que los griegos llaman la Metamorfosis [4].

Apoteosis ignaciana

Ignacio de Loyola es uno de los personajes más influyentes en la Historia. Y con todas sus limitaciones y defectos, uno de los santos más canonizables.

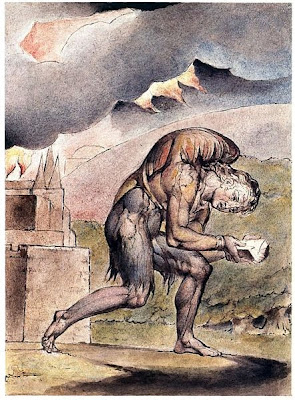

Paradojicamente, este vasco español que nada tuvo de barroco es uno de los más barroquizados en su iconografía. Ninguno ha tenido, ni de lejos, un triunfo tan teatral como el suyo, visto desde el suelo por un tubo ilusorio que lleva al ojo directamente a la Gloria.

¿Qué puesto ocupa Ignacio en la Corte celeste? Esta pregunta se ha hecho también sobre otros santos. Incluso algunos santos se la hicieron sobre sí mismos. Pero en pocos casos tenemos respuesta fiable.

San Francisco de Asís es uno de éstos. Francisco asienta sus posaderas gloriosas en el trono del mismísimo Lucifer. Eso fue lo revelado a un compañero del santo, cuando éste aún vivía:

«El hermano Pacífico, arrebatado en éxtasis al cielo, vio allí muchos tronos. Entre todos ellos sobresalía uno más alto, más glorioso y resplandeciente que los demás, adornado con toda suerte de gemas.

Cautivado por tanta belleza, se preguntaba de quién sería aquel trono. Al punto oyó una voz que le decía:

–Este trono fue de Lucifer. En su lugar, se sentará en él el humilde hermano Francisco.»

No somos los mortales quiénes para discutir revelaciones de lo alto, y menos una tan estupenda, avalada por cuatro testimonios [5].

Pues bien, el propio Ignacio, ya en vida, tuvo repetidas veces la visión de Jesucristo al lado suyo. O viceversa. Y a su muerte, él mismo se apareció a distintas personas para informarles de su nuevo estado.

Así el ánima gloriosa, recién separada del cuerpo, cubre las 55 leguas en línea recta entre Roma y Bolonia, y se apareca a mona Margarita Gillo, gran bienhechora de los jesuitas: «Margarita, me voy al cielo. Tú te encargas de la Compañía.» En efecto, la falta de recursos y el endeudamiento eran ya entonces un mal crónico de la nueva orden, por su expansionismo desaforado, que ni con la fortuna de mil Margaritas se podía financiar.

En Trapani (Sicilia), un demonio habló por boca de una posesa sometida a exorcismo por un jesuita: «Mi mayor enemigo Ignacio ha muerto, y ahora está en medio de los otros grandes fundadores, Domingo y Francisco.»

En aquella ronda de apariciones, algunos vieron al santo con el tórax abierto, mostrando en el corazón el anagrama IHS en letras de oro.

Además de los propios jesuitas, el nada simpatizante Ignacio Döllinger recogió copiosos testimonios sobre el destino glorioso de su santo tocayo [6].

Entre ellos destaca una visión de santa María Magdalena de Pazzis, en que Su Divina Majestad le hizo saber que el alma de San Juan Evangelista le agradaba en tal manera, como si no hubiese más santos en el cielo. Pero al mismo tiempo veía a Dios deleitándose de igual modo con el alma de Ignacio y proclamando con voz sonora: «El alma de Juan y de Ignacio es una misma». Luego añadía: «El alma más dichosa que hoy reina en la tierra es la de Ignacio.» [7]

Cierto fraile capuchino a punto de morir llama a un jesuita. No es para confesarse con él, solo para comunicarle una revelación:

–«Entre todas las obras de Dios, la fundación de san Ignacio es única, porque todos los jesuitas se salvan.»

–«Reverendo padre, tampoco vuestra orden es manca.»

–«No lo es, pero no iguala a la vuestra. Porque de mi orden me consta que algunos pocos se condenan; mientras que de vuestra Compañía, nadie en absoluto».

Ya basta. ¿A qué amontonar infundios? El milagro del hermano Pozzo en el transepto de San Ignacio, en Roma, convirtiendo un techo plano en una arquitectura cóncava hasta el cielo, muestra bien claro qué lugar ocupa este santo en la cumbre del Empíreo. A. M. D. G.

[1] Citado por Braulio Manzano Martín, Íñigo de Loyola, peregrino en Jerusalén (1523-1524). Madrid, Encuentro, 1995; pág. 17.

[2] Cancionero musical de Palacio, nº 328.

[3] J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Junta de C. y L., 1999, t. I, pág. 379.

[4] Cfr. B. Manzano Martín, o. cit., pág. 28.

[5] Son éstos: Espejo de perfección, 60; La Leyenda de Perusa, 65; Tomás de Celano, Vida Segunda, 123; Leyenda Mayor, 6, 6.

[6] I. Döllinger & Fr. Heinrich Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten. N¨rdlingen, 1889, 2 tomos; t. 2, págs. 350 y sigs.

[7] Ibid., 2ª parte, n. 58, pág. 350.